主催:メディア表現とダイバーシティを抜本的に検討する会(MeDi)

共催:東京大学 Beyond AI研究推進機構 B’AI Global Forum

日時:2024年11月16日(土)13:00~16:10(三部制)

会場:東京大学本郷キャンパス 情報学環・ダイワユビキタス学術研究館 3階 大和ハウス石橋信夫記念ホール

言語:日本語

2024年11月16日、第3回MeDi-B’AIシンポジウム「メディアの現場はどう変わるのか?――AIとフリーランス新法」が、東京大学本郷キャンパス 情報学環・ダイワユビキタス学術研究館3階 大和ハウス石橋信夫記念ホールで開催された。

今回のシンポジウムは、2024年11月に施行された「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(以下、フリーランス新法)と生成AIの問題に着目し、日本のメディア産業従事者の人権とメディア文化のあり方を再考するのが狙い。

第一部「変わりゆくメディア業界に関する問題提起」では現場で働く人々の視点から、第二部「解決に向けた知識の共有」では研究者の視点からメディア産業の現在地について報告され、第三部ではその内容を踏まえたパネル討論が行われた。

第一部 変わりゆくメディア業界に関する問題提起

総合司会 大下香奈(フリーアナウンサー/ボイス・スピーチトレーナー)

<趣旨説明>

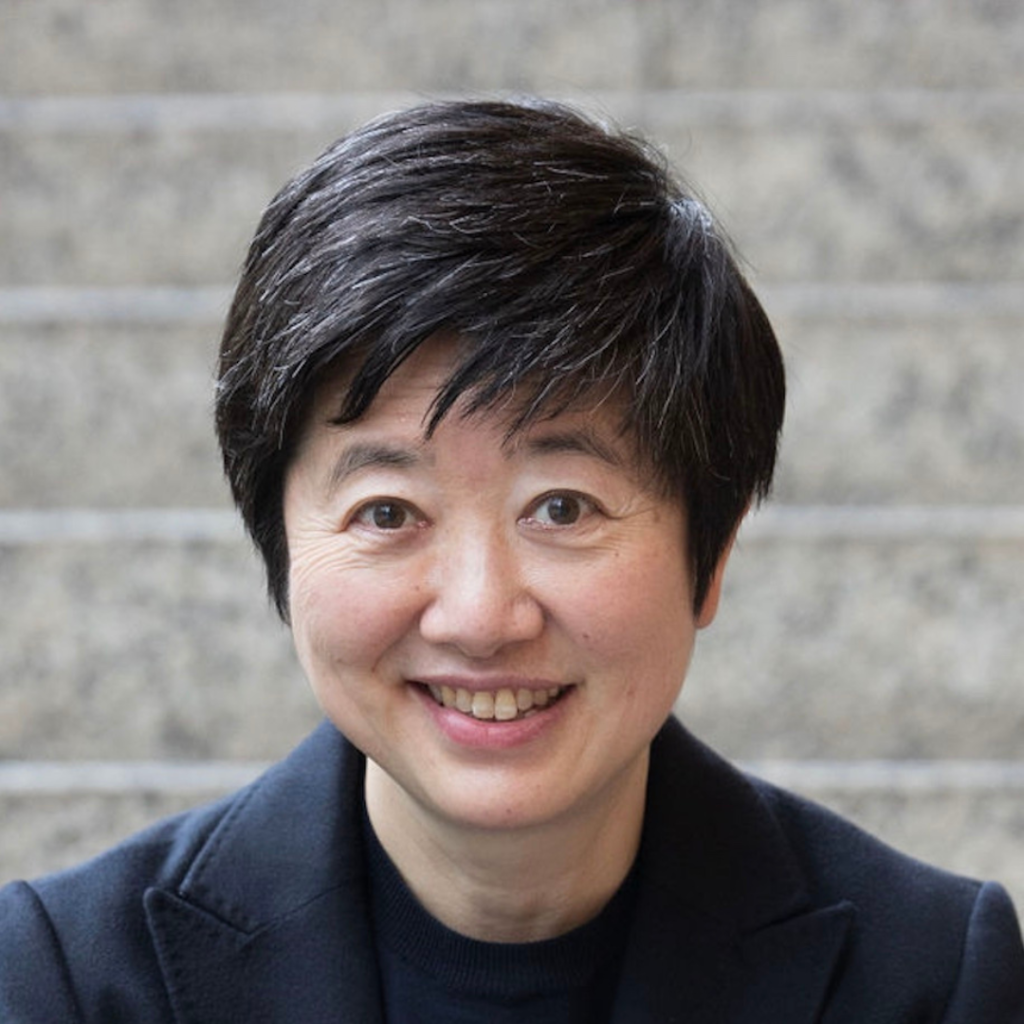

林香里(東京大学理事・副学長/大学院情報学環教授/MeDiメンバー)

<登壇者>

浅田智穂(インティマシーコーディネーター)

池田鮎美(性暴力被害者/元ライター/ポリタスTV MC)

佐藤大和(レイ法律事務所 弁護士)

長谷川朋子(ジャーナリスト/株式会社 放送ジャーナル 取締役)

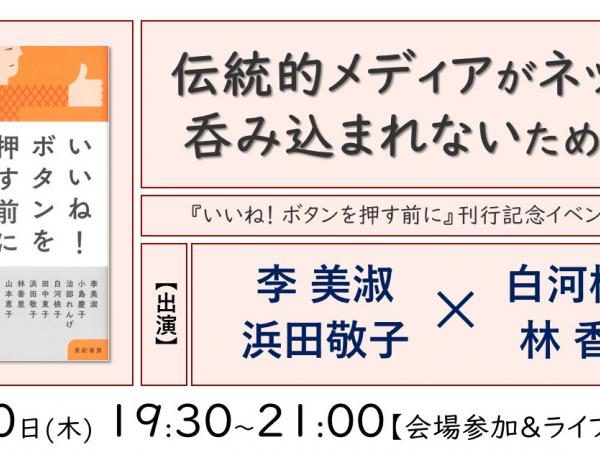

李美淑(大妻女子大学 准教授/MeDiメンバー)

白河桃子(相模女子大学大学院 特任教授/MeDiメンバー)★モデレーター

初めに、東京大学理事・副理事長の林香里氏による趣旨説明が行われた。

メディア産業では、過重労働やハラスメント、不透明な商慣行など多くの問題が存在し続けてきた。そこで犠牲になってきたのは、性別や教育、雇用形態等によるマイノリティたちだ。昨今のメディアにおける事件からは、メディア企業で「多様性尊重はメディア文化の要である」という意識が低く、その制作現場に仲間内での効率主義、同質性の高い内向きな職業文化が残っていることがうかがえる。

こうした背景のもと、フリーランス新法や生成AIはメディア産業にどんな影響を及ぼし、どうすればマイノリティの人権の尊重や労働環境の改善に寄与できるのだろうか。第一部では、現場で働く人々の視点からメディア産業の現状と課題を考える。

「セクシー田中さん」問題から考えるメディア表現における「ガラスの天井」

2024年1月、ドラマ『セクシー田中さん』(日本テレビ系)の原作者、芦原妃奈子氏が急逝した。背景にはドラマ脚本をめぐる原作の改編トラブルがあったとされ、その後、日本テレビと小学館はそれぞれ制作過程の調査報告書を公開。元ライターの池田鮎美氏は、これらをもとにメディアにおける課題を提示した。

池田氏はまず、複数ある改変トラブルがジェンダー問題にまつわるものだったことを指摘した。例えば、原作の主人公の「父親のリストラにより、弟を四年制大学に行かせるために進学先を四年制大学から短大に変更した」という設定は、ジェンダーバイアスにより会社に隷属させられる男性の痛みと、性別を理由に教育の機会を失う女性の痛みを描いたと考えられるが、これを日本テレビ側は「父親の会社が不景気に陥り、制服がかわいい私立高校に行きたかったが諦めた」と改変(その後芦川氏は改変を拒否)。ここからは、日本テレビ側のジェンダーに関する知識不足が芦川氏とのすれ違いを生んでいたと推察される。

2つの報告書で芦川氏は「難しい作家」と呼ばれることから、メディア業界では表現者が作品を守ろうとする当然のこだわりを扱いにくさとして受け止める風土があると考えられる。池田氏は、今回と同じ悲劇を生まないためには、組織に対して個人の立場が極端に弱い、映像化の際に原作者を守る仕組みがない、ジェンダーや性差別を軽く見るなどのメディアにおける構造と風土を変えていく必要があると述べた。

同意と選択肢、インティマシーコーディネーターの目線から

2017年にアメリカで誕生したといわれるインティマシーコーディネーター(以下、IC)は、2021年にNetflixの映画で日本に導入された。日本初のICである浅田智穂氏は、日本の映像制作現場における同意と選択肢のあり方について問題提起した。

ICとは、映像制作などにおいてインティマシーシーンと呼ばれるヌードや性的な描写のあるシーンで、俳優の身体的、精神的安心安全を守り、かつ監督の求めるビジョンを最大限実現するためのサポートをする仕事である。

日本には欧米のような俳優組合がなく、映像制作に関する規則もないため、俳優やスタッフの人権は無碍にされがちだ。日本人は曖昧さを好み、特に真面目で周囲を気遣う人ほど「NO」を言うのが苦手な傾向もある。そのため、監督が望んだ表現を不本意ながらに演じる俳優も少なくないはずだと浅田氏は指摘する。

一方で、インティマシーシーンの表現に関する話し合いと同意、選択のプロセスは俳優たちの演技に対する自信と責任感を生み、いい作品作りにつながっていると浅田氏は感じている。

映像業界には、ICの導入という形で同意の文化が芽生え始めている。しかし、制作スタッフが悪条件での契約や事前に報酬額や拘束期間を知らされない業務の受託を余儀なくされているのも事実だ。いい作品作りのためには、スタッフの労働環境の早急な改善もまた重要な課題である。

米ドラマ「SHOGUN」旋風は日本のメディアをどう変えるのか?

2024年、日本の戦国時代を舞台にしたDisney+のドラマ『SHOGUN/将軍』が世界的に大ヒットした。ジャーナリストの長谷川朋子氏は、本作のヒットから日本のメディアに求められる変化について考察した。

『SHOGUN/将軍』は、ハリウッドにおける「コンテンツの多様性」と「制作クオリティの重視」の推進の中で生まれた成功事例だ。世界の約1.5%の人にしか使われていない日本語のドラマが評価されたのは、900ページに及ぶ日本の歴史・文化のマニュアル本を作るなど「オーセンティシティ」へのこだわりがあったゆえんだろう。

米国では、Netflix、Amazon Prime Videoなどのグローバルストリーミングサービスによる国内コンテンツへの投資額が、約270億ドル(約4兆3000億円)に上る。国外オリジナル制作コンテンツへの投資も拡大しつつある。世界各国のメディア市場に大きな影響を与え、同時に各国の製作環境も変化。韓国ではNetflix『イカゲーム』のヒット以降、撮影時などの労働時間に制限が設けられている。

他方で日本のメディア業界は、テレビ局が市場をほぼ独占。番組の供給過多に対してテレビ広告費と制作費は減少傾向にある。

長谷川氏は、日本のメディアが『SHOGUN/将軍』のような世界的ヒット作を生むには、世界各国で行われているような労働環境と制作クオリティの双方への投資が必須だと指摘。そのために、多様性重視に向けた意識改革と、既存のルートにこだわらない資金調達の力もまた求められている。

「フリーランス新法」のメディア分野の実務へのインパクト

芸能人やクリエイターなどの人権や権利問題に取り組むレイ法律事務所代表弁護士の佐藤大和氏は、フリーランス新法の影響と課題について報告した。

フリーランス新法は、フリーランスの働く環境を改善するため、取引条件の適正化と就業環境の整備について定めた法律だ。これは契約当事者の確定、取引の透明性、支払遅延問題の解決、ハラスメント防止義務など働く環境の是正、買いたたき禁止など取引関係の是正といった影響がある一方で、施行前からフリーランス新法の適用を避けるための不利な契約書の締結や契約解除などといった事態も起きている。

フリーランス新法には多くの課題もある。例えば、取引が複雑で多重下請け構造になりがちなメディア分野で、二当事者間での適用を前提としたフリーランス新法をどう適用させるか。また、フリーランス新法の「業務委託」に該当しない業務も多いメディア分野で業務委託性をどう考えるか。そもそも日本においては、実演家やクリエイターに適切に対価が還元されるための適切な法制度がないという問題もある。

これらを解決するためには、各法分野の学者、実務家、現場がディスカッションをし、法改正や特別法の制定に持ち込む必要性があると佐藤氏。同時に、日本の文化を変えるため、学校教育の中で自らの権利を知り、それを交渉等で守る方法を学ぶことも必要だと話した。

AI時代の人間の労働:多様性とジェンダーの視点から

大妻女子大学准教授の李美淑氏は、AI時代の人間の労働について発表。急速に発展し普及する新しいテクノロジーが人間の労働に迫る変化と、ジェンダーや多様性の視点から見た課題について報告した。

第二部 解決に向けた知識の共有

<登壇者>

北出真紀恵(東海学園大学 教授)

橋本陽子(学習院大学 教授)

山﨑俊彦(東京大学 教授)

第二部は、メディア産業の構造と周縁性、フリーランス新法、生成AIのメディア産業への影響について、各分野の研究者が報告した。

フリーランス、女性、地方――複数の周縁性が交差する場所で――

東海学園大学教授の北出真紀惠氏は、放送メディアの構造と周縁性について報告した。

現在、テレビ番組の多くは放送局からテレビ制作会社への外注によって制作され、その取引は放送局から大手テレビ制作会社へ、中小の制作会社へと外注を重ねる多重下請け構造になっている。各企業には多様な労働形態があるが、そのもっとも周縁に置かれるのがフリーランスだ。また番組制作会社内には性別の格差もあり、女性の従業員比率は制作会社の規模が大きくなるほど低い。契約形態としても、女性は非正規雇用やフリーランスが多い。

そもそも放送メディアには地域格差がある。テレビ番組の多くは東京で制作されるため、東京と地方では産業の規模、制作費の規模が大きいのだ。さらに地方には地方の多重下請け構造もある。

職種の中で周縁に置かれているのがアナウンサーだ。性別や局勤務か否かを問わず、アナウンサーはプロデューサーなどからの発注によって仕事を得ている。そのため「人気アナ」以外は、事務作業や地味なアナウンス業務が主な仕事になる。

放送メディアでは周縁的な属性を持つ人たちは、不利な契約やハラスメントの対象となってきた。さらに今、別の危機が迫っている。例えば、地方に多く存在する知名度の低いフリーランスの女性アナウンサーは、定時ニュースや局制作CMのナレーション、営業がらみの司会など、地味だがメディアに必要不可欠な業務を担ってきた。しかしそれらの仕事は今、AIアナウンサーに取って代わられつつある。

フリーランス新法と今後の課題

労働法を研究する学習院大学教授の橋本陽子氏は、フリーランス新法の概要と課題について発表した。

フリーランスとは「実店舗がなく、雇人もいない自営業主や一人社長であって、自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得る者」を指し、フリーランス新法はこれまで労働法、下請法の対象とならなかったフリーランスの保護を目的としている。まず、発注事業者に(1)取引条件の適正化を義務づけ。フリーランスとの取引に、業務委託開始時の書面などによる成果物の内容、報酬額、支払期限などの明示、成果物の納品から60日以内(再委託時は30日以内)の報酬の支払い、買い叩きや報酬の減額、不払い等の禁止が定められた。

次に(2)就業環境の整備として、発注事業者には募集広告等に関する情報の虚偽の禁止、育児介護と業務行為の両立への配慮、ハラスメント対策等に関する体制整備、業務委託を中途解除する際の30日前までの予告を義務づけ。(1)(2)に違反した場合の対応と、国がフリーランスの相談対応などに取り組む旨も定められている。

橋本氏はフリーランス新法に、全フリーランスの契約関係に行政による監督が認められたという意義を認めつつ、その保護内容はすでに認められた範囲内にしかないと指摘。企業に雇用される「労働者」とフリーランスとの格差も現存し、例えば労働法は雇用主の不当な解雇を禁じるが、フリーランス新法はそれを禁じていない。またフリーランスには社会保障もない。

これからの課題は、フリーランスの労働者性をどう考えるかだ。法によるフリーランスの保護を進めるためには、学術的な研究の発展とともに、フリーランス側が自身の働き方が法でどう規定されているのか自覚することも必要だろう。

生成AIの最前線~AI研究者の視点から~

AIの研究者である東京大学教授の山﨑俊彦氏は、現在生成AIを使ってどんなことができるのか、取り組むべき課題は何かなどについて報告した。

第三部 パネル討論

<登壇者>

池田鮎美(性暴力被害者/元ライター/ポリタスTV MC)

北出真紀恵(東海学園大学 教授)

森崎めぐみ(俳優/一般社団法人 日本芸能従事者協会 代表理事)

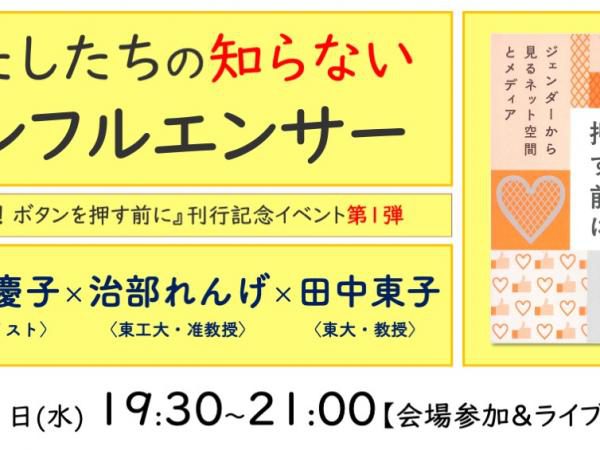

浜田敬子(ジャーナリスト/一般社団法人デジタル・ジャーナリスト育成機構代表理事/MeDiメンバー)

田中東子(東京大学 教授MeDiメンバー)★モデレーター

第三部では、第一部、第二部の内容を踏まえてパネル討論が行われた。

フリーランス新法はフリーランスを守れるのか?

昨今、メディアでは労働問題やジェンダーの問題が積極的に報道され、コンプライアンスに対する意識も高まっている。しかし一方で、その社内体制や労働環境は未だ旧態依然としたままだ。

一般社団法人 日本芸能従事者協会代表理事の森崎めぐみ氏によれば、芸能従事者のほとんどはフリーランスのため取引の上で人権が守られにくく、前日に仕事が決まる、ずさんな内容の発注書、契約書に現場で判を押すといったことが常態化している。そこにフリーランス新法が正しく適用されるかは未知数だ。

池田氏は、過去にフリーランスのライターとして活動していたが、取材中に性暴力を受け、キャリアを中断している。氏はガルトゥングの「平和学」を引用しながら、メディアにおけるジェンダー不平等やフリーランス差別などは、その構造、文化を守るためにあるのかもしれないと述べる。

また、個人の才能や創意工夫が尊重されるべきクリエイターを守るには、フリーランス新法だけでなく、著作者人格権の議論も必要だろう。池田氏は、「クリエイター自身も人格権に関する部分に対価を求めるべきでは」とも話した。

AIは人間を助けるのか? 人間から何かを奪うのか?

AIは、すでにメディア産業の労働を変えつつある。例えば新聞などでは、取材記事に人的コストを割くため、市況やスポーツのスコアを伝える記事をAIが制作。テレビ業界では、テレビ局の開発したモザイクかけや文字起こしのAIソフトが、制作会社のアシスタントディレクターの長時間単純労働を代替しはじめている。

一方で、生成AIという創造性をもつテクノロジーは、人間の仕事に浸食しつつもある。森崎氏は、AI時代のクリエイターの労働に関する法整備においては「著作とは何か」「著作者人格権は何か」といった再定義が必要だと主張。また、フリーランスと契約する企業は取引のガイドラインやAIに関するガバナンスを作るべきだとした。

新聞や出版、ウェブメディアでは、メディア企業の経営不振により人件費削減が優先され、低コストのフリー素材や生成AIを使いたがる編集者が増えている。スポーツ新聞などでは現在、PVを稼ぐためにテレビなどの内容を露悪的にまとめた「こたつ記事」が量産されているが、今後はそこにAIを使う可能性も出てくるだろう。その現状に浜田氏は「人が働く喜び、物を作る喜びが失われつつあると感じる」と警鐘を鳴らす。

他方で池田氏は、AIによる単純労働の代替が、単純労働を好む、得意とするフリーランスや障害者雇用の労働者の賃金が下げてしまう危険性にも言及した。

多様でインクルーシブな社会の実現が求められる中で、メディア産業は今、資本主義的な利潤の追求だけでなく、どんな価値を生む業界であるべきなのかを真剣に考える段階に来ていると言えるだろう。

報告者:有馬ゆえ(ライター)